모든 제품은 시대의 흐름에 맞춰서 변화합니다. 자동차 시장 역시 마차부터 전기차, 그리고 자율주행 자동차까지 먼 길을 달려 왔습니다. 기술의 발전으로 자동차의 역할은 '출발지에서 목적지에 데려다주는 바퀴달린 기계장치'라는 전통적인 역할에서 벗어나고 있죠. 우리가 흔히 도로에서 볼 수 있는 자동차의 형태로 꽤 오랜 시간 동안 정체되어 있기는 하지만, 분명 '지금의 자동차 형태'에서 진화한 형태의 교통수단도 등장할 것입니다.

그러한 시대적 배경 아래, 현대자동차그룹을 비롯한 주요 완성차 업체들은 전통적인 '모터쇼'가 아닌 'CES'에 부스를 내고 자신들의 미래 모빌리티 비전을 공유하고 있습니다. 시대를 대표하는 주요 기술이 모여 있는 자리에서, 미래 모빌리티를 향한 자신들의 비전과 플랫폼을 공고히 함으로써 주도권을 쥐기 위해 노력하는 것이죠. 현대자동차그룹은 단순 자동차 제조사를 넘어 스마트 모빌리티 솔루션 기업이 되겠다는 모토를 세웠습니다. 퍼스널 모빌리티, 공유 모빌리티를 포함해 세상에 나타나는 모든 이동을 현대자동차그룹이 함께 하겠다는 것이죠. 이번 CES에서 보여준 현대차와 기아, 그리고 현대모비스의 비전을 통해 이들이 그리고 있는 미래를 엿보고자 합니다.

[1] <CES 2024> ① 'Everywhere' 트렌드 TOP 4

[2] <CES 2024> ② 'Mobility' 트렌드 TOP 4

[3] <CES 2024> ③ '로보틱스, 메타버스, 헬스케어, 산업' 트렌드 TOP 4

[4] <CES 2024> ④ 삼성전자, LG전자 부스 둘러보기

[5] <CES 2024> ⑤ '현대차/기아/현대모비스' 부스 둘러보기

[6] <CES 2024> ⑥ CES 2024를 마무리하며

현대자동차 - 세상의 모든 이동에 함께합니다

현대자동차는 CES 2024에서 현대자동차가 집중하고 있는 '제품'이 아니라 자신들의 '비전'을 중심으로 이야기를 풀었습니다. 많은 자동차회사들이 CES를 찾았고, 그들은 '자동차'에 어떻게 하면 새로운 기술을 접목하여 사람들의 라이프스타일을 변화시킬 수 있을지 집중했습니다. 그러나 현대차는 단순히 자동차를 보여주고 싶어서 CES를 찾은 것이 아니었죠. 2022년. 현대차는 CES에서 BostonDynamics 및 현대차 로보틱스랩의 다양한 로봇 제품들을 공개하며 메타버스와 로봇을 활용한 미래 패러다임 전환에 대비하겠다는 의지를 다졌습니다. 2024년, 현대차는 CES에서 더 이상 '자동차'를 만드는 회사가 아니라, '모빌리티 플랫폼'을 만드는 회사임을 강조했습니다.

모빌리티와 로보틱스가 결합하면 일어나는 물류 혁신

현대 CITY POD & PND POD

전시관에서 가장 큰 규모를 차지하고 있던 것은 현대 CITY POD 이었습니다. 기존 물류시스템의 단절과 이동의 제약을 해결하는 콘셉트인 CITY POD은 개별 물류를 적재하는 'POD'과 해당 POD과 결합하는 형태의 'CITY POD' 본체로 구성되어 있습니다. 하나의 기체가 총 4개의 POD을 옮길 수 있도록 설계되어 있으며, 디지털 트윈을 활용하여 체계적인 화물 운영 모니터링이 가능합니다. 해당 기체는 주변 환경을 감지하여 안전하게 자율주행하여 이동하고, 이동하는 과정에서 4개의 바퀴를 자유자재로 조절, 게처럼 옆으로 이동하는 Crab Walk도 가능합니다.

보스턴다이내믹스의 Stretch도 전시되었는데요, Stretch는 탑재된 인공지능 기술을 바탕으로 주변 환경을 분석하는 물건 상/하역 로봇입니다. 보스턴다이내믹스는 로봇을 배치하기 위해 라인을 로봇에 맞게 최적화시킬 필요가 없다는 것을 장점으로 내세우고 있습니다. 약 23kg 무게에 해당하는 상자를 로봇 팔 헤드에 장착된 흡착판을 활용하여 이동시킬 수 있죠.

현대자동차는 도심 물류 체인의 어느 한 단계만을 담당하는 것이 아니라, 도심 물류 전체를 총괄하는 시스템의 개념에서 물류 산업에 접근하고 있습니다. CITY POD을 통해 여러 개의 POD을 도심지 내에서 이동시키며, 특정 구역에 도달하면 각 PND POD을 분리하여 해당 POD이 돌아다니며 물류를 마지막 위치로 배송하고, 보스턴다이내믹스의 'Stretch'가 해당 POD에서 박스를 하역하는 것이죠. 해당 하역 과정은 보스턴다이내믹스의 4족보행 로봇, Spot이 안전 위해 요소를 비롯한 작업 전반을 모니터링합니다. 만약 물건을 POD에 상차시키는 경우라면, 위에서 설명한 방향의 역순이겠죠. 이런 식으로 물류 체인의 구석구석을 이어주며 미래 모빌리티의 시나리오를 제안하는 현대자동차입니다.

모빌리티 플랫폼을 위한 현대자동차의 노력

현대는 몇 년 전부터 꾸준하게 개인형 이동장치에 대한 다양한 콘셉트를 발표하고, 기술 연구를 진행하며 미래 모빌리티에 대한 대비를 착실하게 하고 있습니다. 시작은 전기 스쿠터였죠. 몇 년 뒤인 2022년, 현대자동차 로보틱스랩은 CES 2022에서 PnD (Plug & Drive)와 DnL(Drive & Lift)라고 이름붙여진 이동장치 플랫폼 모듈을 선보이며 본격적인 퍼스널 모빌리티 콘셉트 제작에 시동을 걸었습니다. Plug and Drive 모듈은 다양한 형태의 이동수단에 적용할 수 있는 모듈형 바퀴 기술입니다. 인 휠 모터, 스티어링 제어부, 브레이크 시스템과 서스펜션이 최소한의 크기로 결합되어 있는 모듈을 장착함에 따라 바퀴 장치가 필요한 모빌리티 플랫폼을 제어할 수 있는 콘셉트 제품이죠. 일단 플랫폼을 개발하고, 그 위에 얹혀지는 모듈 형태의 캐빈 공간을 따로 개발한다는 전략입니다.

인 휠 모터는 바퀴에 모터가 결합된 형태로 개별 바퀴를 정밀하게 제어할 수 있고, 동력 전달을 위한 별도 구조체와 배선이 필요하지 않기 때문에 차세대 전기차용 솔루션으로 주목받았었는데요, 현대 일렉시티 버스에 탑재된 적이 있으나, 해당 기술을 탑재한 차량에서 크고 작은 고장이 이어져 리콜이 이뤄졌습니다. 기약 없는 인휠모터 대신 양산 차량에 탑재할 목표로 현대차는 모터는 따로 두되 감속기, CV조인트, 드라이브 샤프트를 휠 내부에 탑재한 '유니휠'이라는 새로운 구동 시스템을 연구개발하고 있죠.

인 휠 모터의 양산차 유산은 유니휠이 이어받고, 현대자동차는 인 휠 모터 기술을 사장시키는 대신 고속 주행이 필요하지 않고, 상대적으로 적은 충격을 받는 퍼스널 모빌리티 장치에 사용하는 쪽으로 방향을 전환한 듯 보입니다. 해당 모듈은 현대의 안내 로봇 '달이 (DAL-e)부터 시작해서 2022년에 발표한 '퍼스널 모빌리티' 장치에도 탑재되었고, 개선을 거듭하여 올해 CES에서 공개된 DICE에도 적용된 모습을 볼 수 있습니다.

사람 중심의 모빌리티를 위한 DICE

DICE는 DIgital Curated Experience의 약자로, 2022년 CES에 출품되었던 퍼스널 모빌리티 콘셉트를 계승한 것으로 보이는 모델입니다. 당시에는 구동부인 PnD 모듈을 소개하는데 중점이 맞춰져 있었기 때문에 회전식으로 열리는 출입문과 우측에 배치된 조종용 조이스틱을 비롯해 기술적인 부분에 초점이 맞춰진 콘셉트였죠. DICE는 퍼스널 모빌리티 콘셉트의 기술적인 요소, 현대자동차의 수소 밸류체인, 그리고 탑승객의 '모빌리티 경험'에 초점을 맞춘 콘셉트 모델입니다.

DICE는 개인이 이동장치를 통해 이동하는 동안 탑승객의 스마트폰과 연동되는 AI를 통해 탑승객의 일정과 목적지를 전달받아 이동하는 과정에서 목적지 주변의 다양한 장소 및 활동을 제안하고, 비접촉식 신체 모니터링 기술을 통해 탑승객에 기분에 알맞는 실내 무드를 설정, 맞춤형 관광지를 제안해주죠. DICE의 전면과 측면은 투명 OLED로 구성되어 탑승객에게 주변 환경에 맞는 정보를 오버레이하여 보여줄 수 있게 설계되었고, 차량의 전면부에는 면발광 LED 조명과 함께 눈 모양의 그래픽을 띄워 사용자들과 교감하도록 되어 있습니다. 실내 구조는 이전에 발표된 퍼스널 모빌리티 콘셉트와 크게 다르지 않습니다. 혼자 앉을 수 있는 의자가 있고, 필요한 경우 콘셉트의 수동 조작을 위해 제네시스에 탑재된 것과 유사한 스피어가 올려진 사이드스틱 방식의 제어기가 포함되어 있습니다. 그 때의 콘셉트보다 넓은 실내공간이 제공되어 이동하는 동안 조금 더 폭넓은 활동을 할 수 있도록 변경된 것이 가장 큰 차이점 중 하나겠네요.

가장 재미난 부분은 '링패드'라고 불리는 새로운 방식의 실내 디스플레이 유닛인데요, 실내공간을 마치 MRI 스캐너처럼 자유롭게 앞뒤로 오가며 정보를 시현해주는 역할을 수행합니다. 사고가 발생한다면, 해당 링패드가 사용자 쪽으로 재빠르게 다가오며 에어백이 펼쳐지죠. 항상 고정되어 있던 대시보드의 개념이 내 눈 앞으로 다가오는 이동형 디스플레이 유닛 콘셉트로 바뀐 것인데요, 기존에는 운전자 중심으로 고정되어 있던 모빌리티 플랫폼의 실내 공간이 보다 다양한 형태로 진화할 수 있는 단초가 마련된 것입니다.

다만, 이런 콘셉트를 볼 때마다 항상 아쉬운 부분이 있습니다. 다양한 기업들이 '미래의 생활상'을 예측한 콘셉트 비디오를 발표하고 있는데요, 아무리 미래를 예측하는 것이 어렵다지만 너무나도 뻔한 시나리오들이 제시되고 있어서 콘셉트 매력도가 떨어지는 것 같이 느껴집니다. 예를 들어, 삼성디스플레이가 오래전에 공개했던 'Display Centric World' 콘셉트 필름을 보면 폴더블 디스플레이나 롤러블 디스플레이, 깨지지 않는 디스플레이 등 다양한 제품들이 등장하지만 결국 디스플레이를 통해 사람들이 받아보는 정보는 날씨, 날짜, 일정, 그리고 개인 건강정보 수준이었습니다. 한 이용자는 "So in the future, all people want to see is the weather, date and their blood pressure? That's kinda depressing." 이라는 댓글을 달아 두기도 했죠. DICE 콘셉트 역시 '개인 이동수단'이라는, 실현될 가능성이 높은 미래 모빌리티 콘셉트를 제시했지만 내비게이션 기반 장소 추천, 건강 상태 모니터링 등 "이동수단이 이동 중 해줄 수 있는 것" 수준에서 벗어나지 못했습니다.

반면, 1989년에 공개된 백투더퓨처2 영화에서 예측했던 2015년의 미래는 "1980년대에 이런 것들을 예측했다고?" 싶을 정도로 다채롭습니다. 수직으로 이착륙하며 날아다니는 타임머신 드로이언, 자동으로 조여지는 신발끈, 가정집 안에서 농사를 짓는 모습, 지문인식으로 문이 열리는 도어락, 운전하며 착용하는 정보제공 헤드셋 등 분야를 넘나드는 상상력으로 기술이 발전한 미래의 모습을 상상했습니다. 제품을 개발해두고 이 제품을 어디에 쓸까 고민하는 것이 아니라, 다양한 미래 시나리오를 머릿속으로 상상한 뒤에 우리 제품과 기술로 이러한 미래를 어떻게 구현할까 고민해야 사람들에게 설득력 있는 미래 시나리오가 나오지 않을까 생각해봅니다.

사회적인 가치에 중점을 둔 SPACE - Mobility & Pavilion

SPACE는 Spatial Curated Experience의 약자로, 일종의 셔틀버스 역할을 수행하는 모빌리티 콘셉트입니다. 기존 '차량'형태의 모빌리티는 두 발로 걸어다니는 사람들이 이용할 것을 중점으로 설계되어 휠체어를 탄 교통 약자들은 이용하기 어려웠죠. 반려동물을 키우는 사람들 역시 기존 형태의 교통수단을 이용할 때에는 반려동물을 데리고 탑승할 수 없거나, 케이지에 넣어야 하는 제약들이 있었습니다. SPACE - Mobility는 탑승자에 따라 높낮이를 조절하고, 휠체어 탑승을 대비하여 완전하게 벽으로 밀착시킬 수 있는 시트, 휠체어 탑승을 위한 지상고 조절 기능 및 발판, 이동 중 정보 제공을 위한 투명 디스플레이로 만들어진 양 쪽의 큰 도어와 AI 에이전트가 특징이죠.

현대가 위에서 소개한 SPACE - Mobility와 함께 공개한 SPACE Pavilion은 미래에 자동차 혹은 모빌리티가 수명을 다했을 때 어떤 식으로 재활용될 수 있을까 고민한 콘셉트입니다. 기존 자동차 회사들이 집중했던 영역은 자동차를 생산하고, 판매하고, 수리하는 '돈을 버는 영역'에만 집중되어 있었습니다. 자동차가 수명이 다했을 때 처리하는 방법은 제조사가 아닌 전혀 다른 산업계가 책임지고 있었죠. 제 3국으로 중고차 수출을 보내거나, 폐차장에서 폐차시켜 자원 혹은 부품으로 재활용하는 정도였습니다. 그래서 현대는 CES 2024를 통해 제조사가 직접 책임지는 모빌리티 자원활용을 선보였습니다.

수명이 다한 SPACE는 분해되어 기둥 형태로 재구성됩니다. SPACE의 천장은 궂은 날씨로부터 사람들을 보호하는 가림막이 되고, SPACE의 시트는 지친 사람들을 위한 의자가 되죠. 차량을 기동하기 위한 수소 시스템은 그대로 유지되며 공유 모빌리티 배터리를 충전하고, 수소를 생산하며 나오는 물과 같은 부산물로 도시 내 스마트팜을 운영하는 등 공익을 위한 목적으로 탈바꿈됩니다. 그동안 폐 차량에 가치를 부여하기 위한 시도가 없었던 것은 아니었습니다. 이벤트성으로 고객의 올드카를 예술 작품으로 만들어 주거나, 리스토어하여 새 차와 같은 상태로 만들어주긴 했습니다만, 현대의 SPACE 콘셉트는 설계 단계부터 재사용을 전제로 모듈이 디자인된 것으로, 미래 모빌리티가 나아가야 하는 큰 방향성을 제시해줍니다.

현대가 최근 EV 구매 고객을 대상으로 EV 에브리 케어 프로그램을 런칭했는데요, 전기차 구매 시 충전 혜택을 지원하고, 중고가 잔존가치를 보전하며, 사고 발생 시 신차 교환 지원이 포함된 전기차 고객 종합 관리 프로그램입니다. 문득 그런 생각이 들었습니다. 이런 식으로 고객이 차를 구매하는 순간부터 차를 교체하는 순간까지 모든 과정을 자동차 제조사가 책임지면, 자동차를 폐차하는 그 순간까지도 책임질 수 있겠구나, EVery Care 프로그램과 같은 고객 대상 프로그램이 확대되면 결국 SPACE Pavilion 같은 콘셉트와 맞물려 기업의 사회적 책임을 다하는 마스터플랜으로 완성될 수 있겠다 싶더군요.

수소 에너지를 향한 끊임없는 도전

현대자동차는 이번 CES를 통해 기존 연료전지 사업에 적용되던 'HTWO'라는 브랜드를 확장하여 수소 밸류체인 사업에 활용하겠다고 발표했습니다. 생산부터 운송, 활용까지 현대자동차그룹의 계열사들이 수소 밸류체인의 A부터 Z까지 담당하는 '수소 생태계'를 구축하겠다는 포부죠. 아직 본격적인 수소경제가 도래하지 않은 지금의 상황에서도, 현대차그룹의 수소 밸류체인은 마냥 뜬구름잡는 소리가 아닙니다.

우선, 현대건설 (현대엔지니어링)과 현대로템은 폐 플라스틱을 활용하여 수소에너지를 만드는 P2H 기술과 가축 분뇨, 음식물쓰레기 등 유기성 폐기물에서 발생하는 바이오 메탄을 수소로 바꿀 수 있는 W2H 기술을 보유하고 있습니다. 현대 글로비스는 현대차의 완성차를 고객에게 탁송하는 것 뿐만 아니라 수소에너지를 육상/해상으로 운송할 수 있죠. 마지막으로 그렇게 생산되고 운송된 수소 에너지를 활용하는 이동수단을 만드는 현대자동차가 있습니다.

차량 패러다임의 변화 : Software Defined Vehicle(SDV)

오래도록 변하지 않았던 자동차의 아키텍쳐가 변화하기 시작했습니다.CES 참관기 'Mobility 편'에서 공유드렸던 내용처럼, 도로를 달리고 있는 다수의 자동차들은 오래된 아키텍쳐를 기반으로 다양한 차량용 반도체가 엮인 시스템으로 구성되어 있습니다. 우리가 흔히 'ECU (Electronic Control Unit)'라고 부르는 전자제어장치는 하나의 덩어리가 아닙니다. 차량 한 대에는 100여개가 넘는 ECU가 탑재되고, 이러한 ECU들은 상호 연계되어 데이터를 주고받으며 큰 시스템을 이룹니다.

한 가지 부품을 예로 들어보죠. 단순히 전방에 카메라를 설치한다고 해서 자동차의 컴퓨터가 전방에서 들어오는 신호를 처리할 수는 없습니다. 해당 신호를 활용하기 위해 해당 카메라의 신호를 읽어들여 처리하는 SoC(System on Chip)가 필요하고, 이 신호를 변환해주는 별도의 MCU(Media Control Unit)이 필요합니다. 대부분의 레거시 자동차 메이커들은 이처럼 기능이 추가될 때마다 별도의 시스템을 달고, 해당 시스템을 차량의 중앙 컴퓨터와 연결하기 위해 별도의 프로세서와 보드를 추가하는 식으로 대응했습니다. 시스템은 복잡해지지만, 나름 이유는 있었습니다. 자동차에 탑재되는 반도체는 안정성 확보에 방점이 찍혀 있었기 때문에 '검증된' 30나노급 이상 구공정의 산물을 사용하고 있었습니다. 비슷한 예시로, 미군은 지난 2019년까지 '전략 자동화 지휘통제 시스템' (SACCS) 을 운용할 때 플로피디스켓을 사용했습니다. 오랜 시간 사용하여 안정성이 검증된 기술 대신 검증되지 않은 기술로 바꾸는 것이 모험이었기 때문이죠. 복잡해진 장치를 간소화하고, 유사한 모듈을 하나로 묶어 제공하기 위한 노력은 다양한 업체들 사이에서 서서히, 점진적으로 이루어져 왔습니다. 테슬라가 '통합 ECU'라는 거대한 폭탄을 자동차 업계에 드랍하기 전 까지는요.

앞서 예시로 들었던 전방 카메라를 구동하기 위해 테슬라는 별도의 모듈을 추가하지 않았습니다. 3개의 이미지 센서를 하나의 PCB에 결합해서 별도의 배선으로 연결해야 하는 수고를 덜었고, 해당 PCB가 컴퓨터의 ECU와 직결되어 중간에서 신호를 변환하고 연산해야 하는 수고도 덜었죠. 테슬라는 이런 식으로 각 센서에 딸린 보드에서 연산을 수행하고 그 결과를 중앙 컴퓨터로 보내는 것이 아니라, 중앙 컴퓨터에서 대부분의 연산을 수행하도록 차량을 설계했습니다. 오토파일럿 등 차량의 주행과 관련된 연산은 AP (HW) 모듈에서, 주행을 제외한 인포테인먼트, 텔레매틱스는 MCU (Media Control Unit)에서 연산하고 제어하는 것입니다. 이 방법은 출시 당시에 업계에 큰 충격과 우려를 불러 왔지만, 결국 현재는 대다수의 회사에서 이같은 차량 구성으로 나아가야 한다는 것이 일종의 de-facto로 받아들여지고 있습니다.

이처럼 중앙 컴퓨터가 차량의 주요 연산을 모두 담당하게 된다면, 당연히 좋은 성능의 하드웨어가 필요하겠죠. 그동안의 임베디드 하드웨어는 보통 최소한의 사양으로 가장 효율적으로 동작하기 위한 설계를 해 왔는데, 이젠 업데이트를 고려해 어느정도의 성능마진을 가진 고성능의 하드웨어가 필요한 것입니다. 이렇게 되며 각 차량을 위해 맞춤형으로 각각 제조되던 하드웨어가 아니라 PC나 스마트폰처럼 차량에 표준화된 하드웨어 플랫폼이 채용되기 시작했죠. 현대자동차도 레거시 자동차 업체인 만큼 아직까지는 각각의 기능이 테슬라만큼 통합되어있진 않지만, SDV 시대를 준비하며 현대차의 글로벌 소프트웨어 센터인 42dot (이하 포티투닷)을 중심으로 고성능의 차량용 컴퓨터, HPVC를 준비하고 있습니다.

용어 해설

HPVC (High Performance Vehicle Computer)

차량에 탑재되어 중앙에서 연산하는 고성능 컴퓨터로, 차량의 인포테인먼트를 구성하는 Infotainment Stack, 자율주행과 관련된 데이터를 처리하는 Autonomous Driving Stack, 주행보조 관련 데이터를 처리하는 ADAS Stack, 차량의 내부에서 각 도메인과 정보를 주고받기 위한 In-Vehicle Network Gateway, 그리고 차량 외부에서 OTA를 비롯한 데이터를 받아오기 위한 RF Communication Stack으로 구성됩니다. 각 기능들은 상호 간섭되어 영향을 주지 않도록 가상화 혹은 단절된 구조로 설계되어 있어 특정 기능의 고장이 다른 기능이 영향을 주지 않도록 합니다.

차량의 중앙 제어 컴퓨터인 HPVC와 각 엔드 부품들은 직결되어 있는 것이 아니라, 여러 개의 구역 (Zone)으로 나뉘어져 있고, 각각의 구역을 제어하는 컨트롤러 (Zone Controller) 와 연결되어 있습니다. 위 그림을 보면 HPVC에 총 4개의 Zone Controller가 연결되어 있고, 각각의 컨트롤러에는 2개의 후방 레이더 혹은 2개의 전방 카메라가 연결되어 있는 것을 볼 수 있죠. 이렇게 아키텍쳐를 구역화하여 적용함으로써 전력 관리를 효율적으로 할 수 있게 되고, 차량의 배선(Wiring) 구조를 효율적으로 개선할 수 있게 됩니다. 더 적은 배선을 사용한다는 것은 시스템이 더 간단해진다는 것을 의미하고, 차량에 들어가는 부품 수가 감소하여 궁극적으로는 차량의 무게와 생산에 필요한 원자재 범위가 감소하게 되는 것입니다.

다만, Zone Controller가 각각 다른 구역을 관할하고 있는 만큼 만약 하나의 Controller에 장애가 발생하면 하위에 연결되어 있는 부품들과의 연결이 전부 끊어지는 문제가 발생하게 됩니다. 이에 대한 대책으로 각각의 Zone Controller는 이중화 설계가 반영되어 있어, 만약 하나의 컨트롤러에 장애가 발생할 경우 SDV OS에서 해당 장애를 감지, 즉시 Controller의 Fallback Functionality가 동작하여 정상 동작하는 영역이 고장난 영역의 동작을 대체하게끔 되어 있죠.

이외 HPVC와 Zone Controller 등 차량 전반을 로우레벨에서 제어하는 SDV OS, 데이터를 통해 자율주행 기술을 개선시키는 Data Driven Learning System, 차량과 탑승자 사이에서 자연스러운 대화를 통해 명령을 수행하는 LLM 등 다양한 미래 플랫폼 선행연구의 결과물이 전시되어 있었습니다.

기아 (KIA) - PBV ALL-IN!

현대자동차그룹 산하의 기아는 현대와 다른 방향으로 전시를 구성했습니다. 현대가 '자동차를 넘어 우리가 모빌리티 산업 전반에서 할 수 있는 것'에 초점을 맞췄다면, 기아는 '우리가 자동차에서 제일 잘 할 수 있는 것'이 뭔지 보여주는 것에 초점을 맞췄습니다. 다가오는 미래에, 기존에 널리 알려진 자동차의 형태가 크게 변화할 것은 자명합니다. 당장 우리의 도로 위를 달리고 있는 차들만 해도 어느정도 변화를 감지할 수 있죠. 실내공간을 중요하게 생각한 아이오닉5부터 시작해서, 승객석 (캐빈) 의자를 돌려 마주앉을 수 있는 EV9까지 자동차는 점차 다른 이동수단의 장점을 흡수하며 '이동 그 이상'의 가치를 포함하고 있습니다. 현대차가 내놓은 스타렉스의 후속 '스타리아'만 봐도, 기존 '짐차'에서 벗어나 목적 기반의 차량으로 변화하고자 하는 디자인적인 변화를 확인할 수 있죠.

Easy Swap Concept

기아는 차량의 캐빈을 목적에 따라 손쉽게 교체할 수 있는 'Easy Swap Concept'를 발표했습니다. 레거시 모빌리티에서도 특정 차량을 목적에 맞춰 커스터마이징하는 수요는 어느정도 존재해왔습니다. 다만 제조사가 그런 니즈에 대응할 만큼 규모가 큰 시장은 아니었기 때문에 별도의 서드파티 특장 업체가 커스텀을 진행했죠. 제조사가 차량을 출시하면 특장업체가 해당 차량을 뜯어보고, 해당 차량에 알맞는 설계로 차량의 구조와 내장재를 뜯어고치는 식이었습니다.

PBV시대가 되며, 기아는 이런 Transition이 보다 일반적인 고객들의 삶 속에서도 일어날 것이라고 생각한 것 같습니다. 기아는 차량의 운전석과 동력계가 결합된 '드라이버 모듈'과 승객 공간, 혹은 화물 공간으로 구성되는 '비즈니스 모듈'로 자동차를 나누어 설계한 것이죠. 이를 통해 하나의 동력계를 가진 드라이버 모듈을 구입하고, 해당 드라이버 모듈과 호환되는 규격의 '비즈니스 모듈'을 종류별로 여러 개 구입하여 차량의 구성을 커스텀할 수 있는 것입니다. 예를 들어, 학원 운전기사 일을 하는 한 가장은 평일에는 자신의 차량에 의자가 여러 개 달려 있는 캐빈 모듈을 붙여 통학용 승합차로 사용하지만, 주말에는 평탄화된 바닥을 가진 캐빈 모듈을 붙여 가족들과 차박 캠핑을 즐길 수 있는 것이죠.

기아는 해당 콘셉트를 위해 자력으로 결합되는 형태의 고정 장치와 기계적인 체결을 통해 고정되는 장치를 같이 사용하여 두 개의 모듈을 안정적으로 고정시키면서, 분리가 필요할 때 손쉽게 분리할 수 있는 구조로 설계했다고 소개했습니다. 물론, 해당 콘셉트가 상용화되려면 아직 검증해야 하는 과제들이 많이 남아 있습니다. 가장 큰 부분이 아마 '안전'에 대한 걱정이겠죠. 물론 트럭과 유사하게 하부 프레임이 전방 동체와 후방 동체를 이어주고 있지만 후방 프레임 위에 올려지는 구조의 '캐빈' 구조물이 존재하는 만큼 충돌시 차체 강성이나 캐빈 공간 보호 등의 요소에서 검토해야 하는 것이 많은 것도 사실입니다. 과연 기아의 'Easy Swap'은 양산의 벽을 넘어 우리들과 만나게 될 수 있을까요?

Dynamic Hybrid

물론 자동차의 근간을 이루는 '대량생산'이라는 틀이 하루아침에 사라지진 않겠지만, 기아는 향후 PBV 시대가 되고, 점차 모빌리티가 개인화의 과정을 거치며 '다품종 소량생산' 체제가 발생할 것이라고 생각하고 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 맞춰 프레임을 자유로운 형태로 조립할 수 있는 'Dynamic Hybrid' 기술이 그 예측의 결과물이죠. 우리가 학창 시절, 종이 혹은 나무로 된 모형을 만들 때 프레임을 결합시키는 방식과 유사한 아이디어라고 볼 수 있죠.

고객의 요구에 따라 플랫폼의 길이, 높이, 크기를 조정할 수 있는 다이내믹 하이브리드 기술은 한옥의 나무기둥을 짜맞추는 것에서 영감을 얻었다고 합니다. 이미 완성되어 있는 프레임을 조립할 때는 고도화된 생산 공정이 필요하지 않죠. 차를 만드는데 필수적인 최소한의 설비만 있어도 차를 만들 수 있게 되는 것입니다. 혹은 키트 형태로 구성된 프레임을 고객이 배송받아 직접 근처 카센터에 들러 조립, 차의 뼈대를 만들 수도 있게 되겠죠.

Dynamic Hybrid 기술을 보며, 생각보다 빠른 시일 내에 자동차에서 '안전'에 대한 가치가 꽤 많이 변할지도 모른다는 생각이 들었습니다. 지금의 자동차는 혹시 모를 충돌 사고로부터 탑승객을 보호하기 위해 설계되고 있죠. 충돌 시 탑승객 공간을 보호하기 위한 프레임, 충격을 흡수하기 위한 크럼플 존, 3점식 안전벨트, 다양한 곳에서 펼쳐지는 에어백 등 다양한 안전 기술이 자동차의 기본 설계부터 반영되고 있습니다. 자율주행 시대가 되면, 이러한 자동차 설계의 근간이 뒤바뀔지도 모릅니다. 더 이상 자동차는 사람의 직접 제어를 따르지 않을 것입니다. 운전자는 차량에 대한 최소한의 통제권만 가지게 되고, 결국 V2X (Vehicle to Everything) Connection이 핵심 기술로 부상하겠죠. 자동차는 도로 위 주변 자동차들과 통신하고, 인프라와 통신해서 운전자가 볼 수 없는 곳의 정보까지 수신하게 되겠죠. 차대차 충돌 사고는 급감할 것입니다. 물리적인 차량 안전을 위해 투자되던 다양한 리소스들은 차량을 해킹으로부터 보호하기 위한 사이버 보안의 영역으로 투입되겠죠.

KIA PV1

기아의 PV1 콘셉트는 기아의 PBV 라인업 중 가장 작은 차량입니다. '마이크로 모빌리티'라고 부르는, 단거리 물류 운송에 최적화된 차량이죠. 현재 우체국이나 택배 회사를 중심으로 마지막 동네 배송 단계에서 소형 차량을 활용하는 경우가 많은데요, 예전에는 오토바이가 커버하던 구간을 요즘은 이런 작은 규모의 소형 전기 화물차가 커버하고 있는 실정입니다. 디피코의 포트로, 다마스, 라보 같은 차량들이 궁극적으로 진화한 형태가 PV1이라고 이해하면 편할 것 같습니다.

차량 내부는 1열의 운전석을 제외하면 해당 공간을 최대한 넓게 활용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 물건을 적재할 수 있는 평평한 바닥면, 의자, 칸막이와 같은 오브젝트를 설치할 수 있는 4개의 바닥 레일로 이루어져 있죠.

뒷면 적재함이 열리는 방법이 인상적인데요, 일반적으로 좌우로 열리는 도어를 채택하는 대부분의 캡 방식 화물 차량과 달리 위 아래로 열리는 방식을 채택했습니다. 이는 PV5와 같은 중형급 차량으로부터 물건을 보다 용이하게 적재하기 위함으로 보입니다. 조금 응용하면 휠체어 탄 사람들이 쉽게 타고내릴 수 있는 시설물로 활용할 수 있을 것 같기도 하죠.

해당 차량의 핵심은 기아 '드라이빙 플랫폼'이 적용되어 좁은 공간에서의 작업 효율 및 주행 효율을 높였다는 점입니다. 좁은 공간에서 360도 턴을 할 수도 있고, Diagonal Driving을 통해 핸들을 여러 번 꺾으며 앞뒤로 왔다갔다를 반복해야 빠져나갈 수 있는 공간을 편리하게 빠져나갈 수도 있습니다.

KIA PV5 (코드네임 SW)

위에서 소개드린 기아 PV1 Concept는 실제 차량 출시 계획이 아직 잡혀 있지 않은 말 그대로 '콘셉트' 차량인데요, PV5 Concept는 실제로 양산계획이 잡혀 있는 차종입니다. 2025년 국내 출시, 2026년 글로벌 출시를 목표로 개발 중인 중형급 PBV 라인업이죠. 가장 양산에 가까이 있는 만큼 콘셉트 개발 또한 어느정도 진전된 모습을 보여주고 있는데요, PV5는 아이오닉5 급 플랫폼 크기의 PBV로, 현대자동차의 PBV 전용 차세대 플랫폼 eS를 기반으로 하는 것으로 알려져 있습니다.

| 기아 PV5 제원 | ||||

| 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 | |

| 기본형 (여객형) | 4,645mm | 1,900mm | 1,900mm | 2,995mm |

| 딜리버리 특화 | 4,645mm | 1,900mm | 1,900mm | 2,995mm |

| 딜리버리 하이루프 | 4.645mm | 1,900mm | 2,200mm | 2,995mm |

| 샤시캡 | 4,275mm | 1,900mm | 1,900mm | 2,995mm |

| 로보택시 (모셔널 공동개발) | 4,645mm | 1,960mm | 2,080mm | 2,995mm |

기아가 공개한 3종류의 PBV 모두 실내 공간은 비슷비슷한 모습을 지니고 있습니다. 기존 자동차처럼 출입을 위한 차량의 앞 문과 뒷 문이 구분되지 않는 형태로 운전석을 제외한 모든 공간이 평평한 바닥면으로 확장될 수 있는 구조를 가지고 있고, 실내에 배치되어 있는 의자의 위치를 자유자재로 움직일 수 있도록 바닥에 레일이 설치되어 있습니다. 부피가 큰 짐을 적재하여 의자가 필요하지 않은 경우에는 의자를 접어 뒤쪽으로 붙여 둘 수도 있고, 경우에 따라서는 아예 의자를 떼어 낼 수도 있고, 필요하다면 의자를 뒤집어 마주보고 앉을 수 있는 것입니다. 다만, 이런 콘셉트가 실제로 구현되기 위해서는 관련 법률 개정이 필수적입니다. 현재의 자동차관리법은 시트를 떼어내 승차 정원이 변경되는 경우 구조변경을 받도록 되어 있는데요, 유동적인 구조 개편이 특징인 PBV의 장점과 정확히 대치되는 지점에 있는지라 조정이 필요해 보입니다.

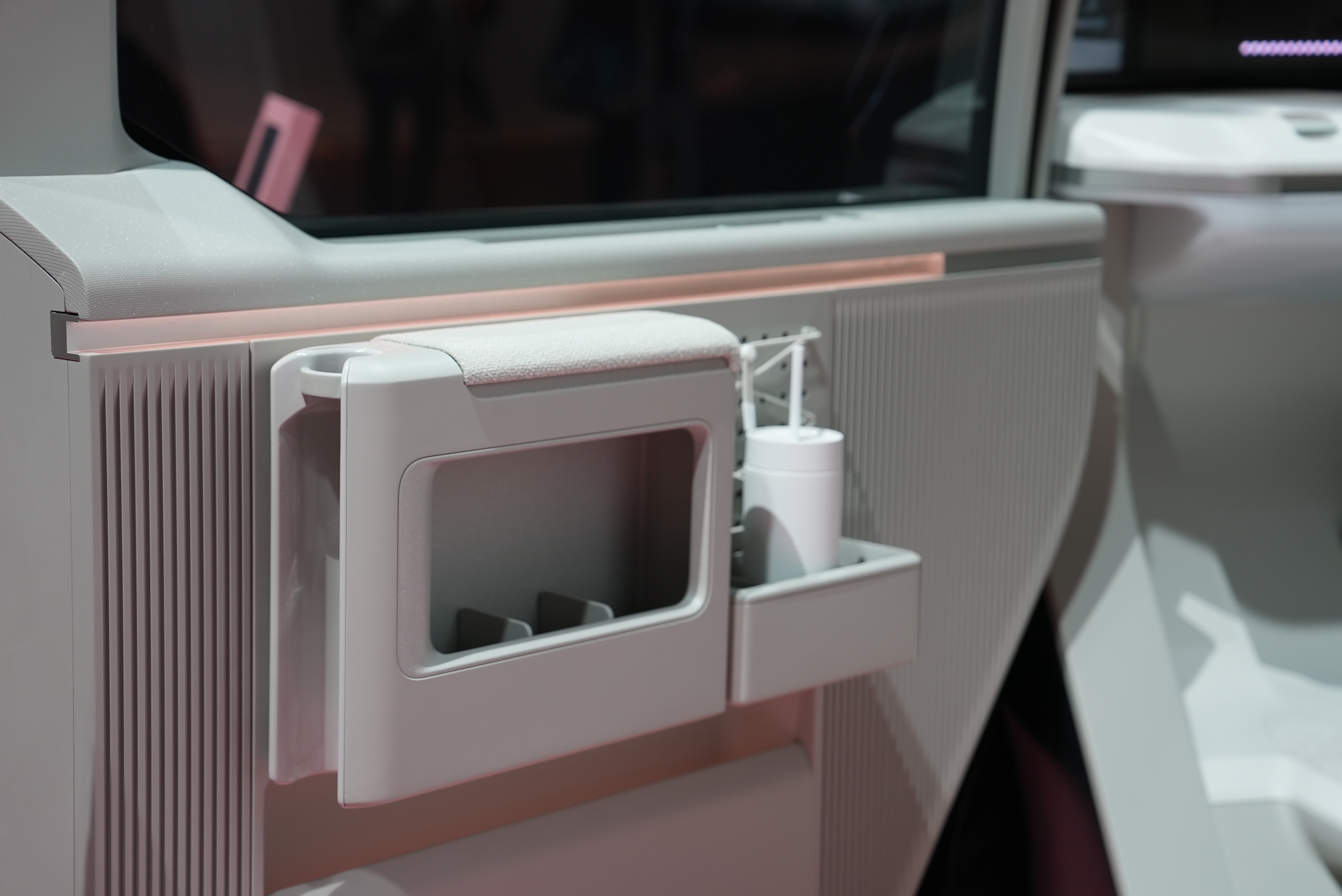

그동안 운전석에 고정되어 있던 핸들을 위쪽으로 접어 올릴 수 있도록 설계된 모습과 함께 운전석 도어에 부착된 넓은 수납 공간을 확인할 수 있는데요, PV5의 타겟이 되는 공유 드라이버 기사 혹은 화물 운전 기사 등의 직종은 하루 대부분의 시간을 차 안에서 보내기 때문에 식사를 비롯한 다양한 활동이 운전석에서 이뤄지는 경우가 많습니다. 수요에 대응하기 위해 운전석에서 '운전'을 하지 않을 때 공간을 더 효율적으로 활용할 수 있도록 차량 자체에서 대응해 준 모습입니다.

PV5의 파생 모델로는 일반적인 테일게이트가 탑재된 승객형, 양문형 스윙 도어가 탑재된 하이루프형이 전시되어 있었습니다. 하이루프형 모델의 경우에는 기본 모델 대비 전고가 높고, 단차가 없는 범퍼 구조를 채택하고 있기 때문에 화물 적재에 용이한 모습입니다. 콘셉트 모델이라 아직 마감처리가 완벽하게 되어 있진 않았습니다만, 하부에 돌출된 후미 도어를 고정하기 위한 걸쇠 구조물은 실제로 화물을 적내할 때는 안쪽으로 접어넣을 수 있는 것 처럼 보였습니다.

기아는 국내에서 이미 쿠팡, 카카오, CJ대한통운 등 다양한 로지스틱스 및 모빌리티 서비스 제공 기업들과 파트너십을 맺고 있죠. 이번 CES 2024에서 기아는 Ride Hailing 서비스 (공유 모빌리티) Uber와 파트너십을 체결하고, 향후 PV5 기반 모빌리티 솔루션을 공급하기로 협의했습니다. Uber와 같은 공유 모빌리티 서비스 업체의 니즈를 듣고 Fleet Management System (FMS) 를 설계하고, 운전자의 니즈를 듣고 차량의 운전석 기능을 설계하고, 승객의 니즈를 듣고 승객 공간을 설계하여 각 회사의 수요에 맞춘 제품을 공급하겠다는 뜻입니다.

KIA PV7 (코드네임 LW)

| 기아 PV7 제원 | ||||

| 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 | |

| 기본형 | 5,270mm | 2,065mm | 2,120mm | 3,390mm |

PV7 콘셉트는 기아의 3가지 PBV 라인업 중 가장 큰 모델입니다. PV5에서 보여준 유연한 실내 구성 콘셉트를 가져가면서 대형 화물 혹은 여객을 장거리 운송하기 위해 최적화된 구성을 연구개발하고 있다고 하죠. 구체적인 양산 일정은 공개되지 않았지만, PV5 양산 이후 2027~2028년 사이에 양산될 것으로 알려져 있는 상태입니다. 차량의 사이즈는 형제 회사인 현대자동차에서 운영하고 있는 '스타리아'보다 조금 큰 정도이나, 스타리아보다 실내 공간 효율성을 가져 향후 목적 기반의 모빌리티에 적합한 형태를 가져간다는 계획이죠.

PV5 콘셉트만큼 구체적인 운영안이 나온 상태는 아닙니다만, 전시물의 내용과 홈페이지의 시나리오 일러스트를 통해 PV7의 쓰임새를 짐작해볼 수 있습니다. 기아는 PV7에 이동식 가판대 모듈을 결합하여 N개의 가판대를 싣고 사이트에 나가 팝업 스토어를 운영하는 것과 같은 유연한 운영을 장점으로 내세우고 있는 듯 합니다. 근본적으로 PV5와 같은 활용이되, 넓은 용적을 바탕으로 보다 많은 용량의 화물을 운송시키고, 현장에서 활용할 수 있는 것이죠.

기아 PBV 차량의 앞뒷면에는 대형 LED 스크린이 장착되는데요, 해당 스크린을 통해 차량 전면과 후면에 차량 상태 정보를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 해당 PBV 차량을 셔틀로 활용할 경우에는 목적지를 표시한다거나, 날씨 정보를 표시한다거나, 탑승 인원 수를 표시할 수도 있고, 해당 차량을 물류에 사용할 경우에는 LOADING / UNLOADING과 같은 상/하역 상태를 표시할 수도 있습니다. 비상 깜빡이 역할을 수행하게 할 수도 있고, 나중에는 해당 영역에 광고를 띄워 광고판으로 활용할 수도 있을 것입니다.

Purpose Built Vehicle, PBV. 우리말로 풀면 '목적 기반의 차량' 정도 됩니다. 하지만, 기아는 PBV를 'Platform Beyond Vehicle'로 풀이합니다. '차량 그 이상의 플랫폼' 정도로 해석할 수 있죠. 기아의 Easy Swap과 Dynamic Hybrid 프레임 구조, 그리고 빠른 시일 내에 양산될 PVx 차량 라인업을 보면 기아가 왜 '차량을 넘은 플랫폼'을 강조하는지 이해할 수 있습니다. 우리가 알고 있는 자동차와 비슷하지만, '자동차의 본질'을 넘어 '활용'을 고민하고 있는 기아자동차의 PBV 전략입니다.

EV3 & EV4 Concept

기아는 야외전시장을 마련하여 자사의 플래그십 전기 SUV EV9와 함께 2023년 10월 공개된 EV3 & EV4 콘셉트카를 전시했습니다. 크로스오버 SUV 형태의 EV3와 세탄 형태의 EV4 모두 기아의 신규 디자인 기조, 'Opposite United'가 적용되어 있는 모습을 확인할 수 있었습니다. 두 차량 모두 기아의 EV 시리즈의 엔트리 급 모델로, 전기차 대중화 시대의 서막을 열어 줄 모델로 기대되고 있죠. 원래대로라면 EV4도 올해 출시되어야 했지만 전략상 이유로 소폭 딜레이되었는데요, 그럼에도 불구하고 기아자동차의 전동화 전환 속도는 상당히 빠릅니다. 유럽 및 미국 업체들이 전기차로의 전환을 망설이고 있는 이 시점, EV2 (개발 중) EV3 (개발 중), EV4 (개발 중), EV5 (일부 지역 출시), EV6 (판매 중), EV9 (판매 중) 까지 거의 모든 라인업의 전동화를 완성해나가고 있죠. EV3는 2024년 중, EV4는 2025년 중 출시될 예정으로 알려져 있습니다.

현대모비스

현대모비스는 현대자동차그룹의 계열사로, 현대기아자동차에 들어가는 많은 수의 부품들을 개발하고, 납품하는 회사입니다. 최근 현대기아자동차 뿐만 아니라 BMW나 폭스바겐 같은 글로벌 완성차 업체를 대상으로 비즈니스를 운용하고 있죠.

그동안 현대모비스는 CES나 모터쇼에 자체 개발한 'M VISION' 콘셉트로 출사표를 던졌습니다만, 올해는 현대자동차의 아이오닉5를 기반으로 한 eCornerSystem 실증 차량인 'MOBION'을 선보였습니다. eCornerSystem (이하 이코너시스템)은 조향, 제동, 서스펜션과 모터를 휠 안에 내장한 콘셉트로, 기존 구동계와 연결되어 제한적인 각도로만 움직일 수 있던 바퀴를 최대 90도까지 움직일 수 있게 하여 기존 모빌리티에서 불가능하던 동작들을 쉽게 할 수 있도록 만든 것이 특징입니다.

1) 사선 주행 : 4개의 바퀴를 같은 방향으로 조향, 대각선으로 전후면으로 이동하는 주행

2) 크랩 주행 : 4개의 바퀴를 90도로 꺾은 후, 게처럼 옆으로 이동하는 주행

3) 제로 턴 : 동일한 위치에서 360도 자유롭게 회전하는 주행

4) 피봇 턴 : 앞바퀴 혹은 뒷바퀴를 고정시킨 후 해당 바퀴를 중심으로 회전하는 주행

MOBION의 또 다른 특징은 보행자 및 대항차량과 커뮤니케이션 할 수 있는 디스플레이입니다. 차량 전면에 디스플레이가 탑재되어 있어서 Welcome Lighting을 제공한다거나, 전방 도로에 프로젝션을 통해 보행자와 커뮤니케이션하고, 차량 주위에 특정 라이팅을 제공하여 차량의 다음 동작을 주변 사람에게 안내한다거나 하는 인터랙션이 가능한 것입니다.

다만, 해당 기술이 실제로 실현되려면 여러 어려움을 넘어야 합니다. 위에서 이야기한 인휠모터의 기술적인 어려움도 존재하지만, 사람들의 관념에서 차는 '앞으로 가는 물건'이지 '옆으로 가는 물건'이 아니었다는 것이 더 중요합니다. 예전에 자동차 조사를 위해 베트남에 갔던 적이 있는데요, 쌩쌩 달리는 오토바이 사이를 뚫고 횡단보도를 건너야 하는 상황이 있었습니다. 같이 있었던 현지 분께서 "신경쓰지 말고 그냥 앞으로 걸어 가세요." 라고 하시더라구요. 이유를 물었더니, "어차피 오토바이는 당신이 앞으로 걸어갈 것을 예측하고 알아서 피해 갑니다."라고 하시더군요. 그 상황에서 제가 멈춰버리는 등 예측 불가능한 행동을 하면, 오히려 오토바이 운전자들이 당황해서 사고가 난다는 것이었습니다. 이 차도 마찬가지일 수 있습니다. 자동차가 갑자기 피봇 턴을 한다거나, 대각선으로 주행하면 '차가 그렇게 움직일 것이라고는 상상하지 못했던' 다른 차나 보행자에 의해 사고가 날 가능성이 존재하죠. 이 차가 실제로 도로로 나오기 위해서는 많은 노력이 필요할 겁니다.

정리하며...

자동차 업체들은 각자만의 방식으로 미래를 준비하고 있습니다. 특히 국내 제조사인 현대, 기아, 모비스 모두 기존의 모빌리티 형식에서 벗어나 새로운 플랫폼을 만들어야 하는 시기에 누구보다 먼저 치고 나가겠다는 의지를 적극적으로 표현하고 있습니다. 주행 중 동력 상실 (ICCU) 문제가 현재진행형이긴 하지만, 많은 미디어 및 전문가들은 (아직 점유율 차이가 많이 나긴 하지만) 현대자동차그룹을 테슬라의 직접적인 경쟁자가 될 수 있는 완성차 업체라고 평가하고 있습니다.

독일의 유명한 내연기관 메이커들이 내연기관 플랫폼을 개조한 EV 차량을 만들고 있을 때, 현대기아차는 재빠르게 '전기차 전용 플랫폼'으로 e-GMP를 개발, 양산 차량에 탑재하며 레거시 메이커 중 가장 빠른 EV 전환을 선보였습니다. 다른 업체들이 전기차 수요 둔화에 맞춰 로드맵을 수정하고, 내연기관차의 수명을 연장하고 있을 때 현대기아차는 개의치 않고 EV 라인업 전환을 공격적으로 밀어붙이고 있죠. 이같은 현대기아차의 선택이 어떤 결과를 불러 올 지, 시장이 현대기아차의 광폭 행보를 어떻게 받아들일 지 지켜보는 것도 전동화 시대를 지켜보는 좋은 관전 포인트가 될 것 같습니다.

'EVENT REVIEW' 카테고리의 다른 글

| 2024 서울 리빙 디자인 페어 참관기 (1) | 2024.04.03 |

|---|---|

| [CES2024 참관기] ⑥ CES 2024를 마무리하며 (1) | 2024.03.24 |

| [CES2024 참관기] ④ 삼성전자, LG전자 부스 둘러보기 (4) | 2024.02.14 |

| [CES2024 참관기] ③ '로보틱스, 메타버스, 헬스케어, 산업' 트렌드 TOP 4 (1) | 2024.01.26 |

| [CES2024 참관기] ② 'Mobility' 트렌드 TOP 4 (3) | 2024.01.23 |